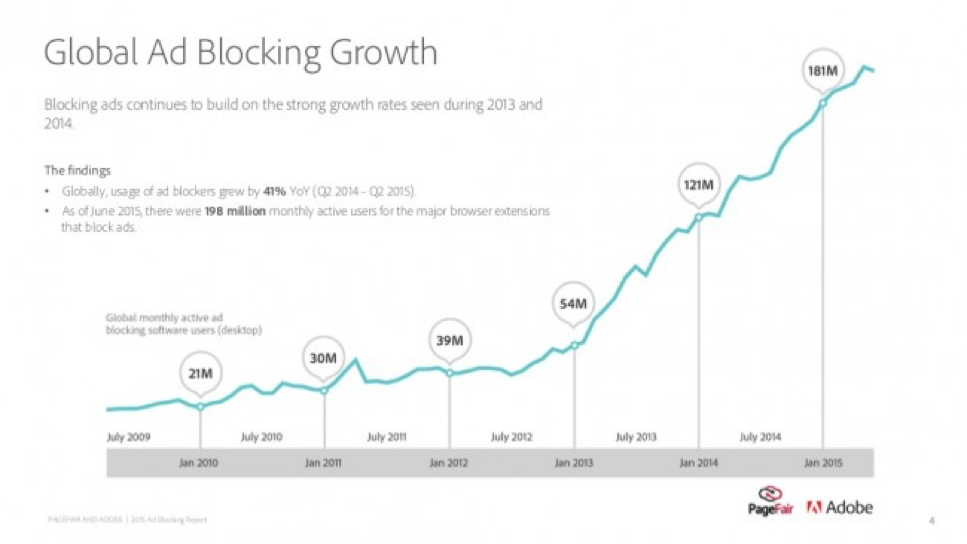

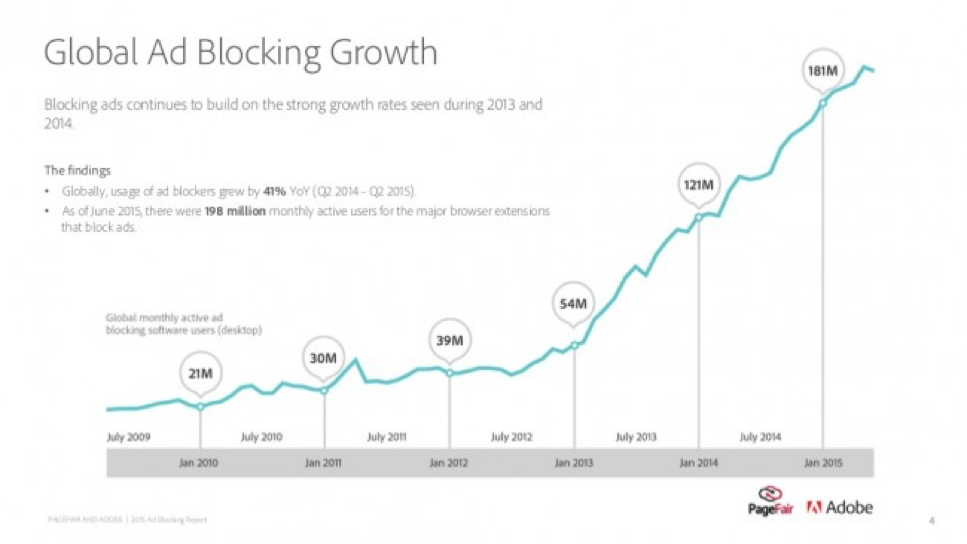

« On a merdé ». Cette citation n’est pas celle du patron de Volkswagen après le scandale qui a secoué la marque allemande très récemment. Ces propos sont ceux de Scott Cunningham de l’Internet Advertising Bureau. Depuis des années, le volume de croissance des bloqueurs de publicité est en plein boom, à tel point que les annonceurs digitaux commencent à prendre peur. Comment en est-on arrivé là ?

À l’origine : l’attention et l’audience

On a beau parler de conversations, de serious game, de publicités en ligne, de virtual reality et consorts, la situation est la même depuis des décennies, voire des siècles, on recherche de l’audience et son attention.

Tout le secteur de la publicité repose sur ces deux piliers. À tel point que des agences ont comme mission de ne faire que compter celles-ci à travers une notion bien connue de la communication marketing : le gross rating point. Son principe ? Je prends le taux d’audience sur ma cible, je le multiplie par le nombre de répétitions et je le pondère par le degré d’attention de la cible par rapport aux médias concernés.

Le but est alors de trouver des carrefours d’audience (le Superbowl, Facebook, Google) et d’obtenir son attention. Pour l’audience, jusqu’à présent, rien de plus simple : il suffit de payer. Pour l’attention, cela devient plus compliqué. C’est la raison pour laquelle les publicitaires rivalisent d’ingéniosité pour capter notre attention, et ce même s’il existe certaines astuces :

On recherche ensuite la meilleure adéquation entre audience et attention. Par exemple si je prends une affiche, il y aura énormément d’audience, mais l’attention sera très basse. À l’inverse du cinéma où comme on ne veut jamais rater le début du film, on vient bien à l’heure et ce même si l’on sait qu’y aura un retard de 10 minutes pour laisser passer les 450 pubs. Nous sommes alors exposés à une publicité sur un très grand écran, et une attention maximale, tandis que l’audience reste relativement basse.

Toujours plus loin, toujours plus fort

En tant que publicitaire, on avait le droit de communiquer une publicité autour de soit un code delimitatif séquentiel (l’annonce du bandeau publicitaire, avant une séance de cinéma, etc.) soit un code délimitatif géographique de la publicité. (le bord de la route, la limite d’une page de magazine, etc.)

Ces codes délimitatifs permettaient de tracer la frontière entre le monde publicitaire et le monde réel. Le problème est que le consommateur est extrêmement farouche et qu’il s’adapte à son milieu.

Et ça, le publicitaire, il n’aime pas. Parce que cela veut dire qu’on fait moins attention à ses publicités. Il va donc multiplier les formes inhabituelles de publicité et s’affranchir des délimitations. Publirédactionnels, street marketing, placement de produits, sponsoring, les publicités nous poursuivent partout et jusque dans nos chiottes.

Sur le Web, foisonnent des affreux pop-up qui vous sautent au visage, tandis que des gifs clignotants attaquent les yeux des pauvres visiteurs. Et l’industrie publicitaire n’a pas vu un bouleversement tout à fait nouveau : il ne serait plus le seul à produire du contenu. Les médias non plus.

Désormais, les gens produiront aussi du contenu et s’échangeront les bonnes pratiques. Le sentiment de défiance envers la publicité commence petit à petit à grandir. Là où les gens étaient forcés de consommer de la publicité au cinéma, devant la télévision ou dans la rue, ils ont désormais le pouvoir de choisir ce qu’ils veulent ou ne veulent pas. Devant le sentiment d’infobésité et la multiplication des stimuli, les logiciels antipubs vont être utilisés de manière croissante. De plus, certains espaces comme les réseaux sociaux sont vus comme un espace de défense.

Alors les marques tentent de trouver des nouveaux artifices. La fausse annonce de l’arrêt des blagues dans le Carambar, la fin du Gorafi, les Mikados sans chocolat, le destructeur de serviette hygiénique de Nana, la Lady Ball de Nana : autant d’exemples de campagnes basés sur le mensonge, dans le but d’obtenir le graal tant recherché : de l’attention. Quitte à se flinguer pour les prochaines années.

Ceux-là sont encore des enfants de chœur par rapport aux Galeries Lafayette et Kiabi qui ont récemment orchestré des opérations Embush marketing en disposant de manière totalement illégale des annonces publicitaires. Kiabi a même opéré sur plusieurs villes, dont Grenoble qui avait fait le choix politique de ne plus afficher la moindre publicité.

Pour seules réponses, le responsable de l’agence qui a mis en place la stratégie dit : « on ne sait pas combien ça peut nous coûter, mais l’impact visuel que ça peut avoir est plus fort et plus rentable qu’une amende »

Totalement en accord avec la directrice marketing, Émilie Deligny : « L’opération a été faite et le buzz est là, donc c’est le principal. Pour surprendre et étonner, on est obligé de passer par ces modes de communication, même si c’est interdit. Il s’agit là d’une campagne de notoriété et d’image de Kiabi ».

On le voit donc, les marques font actuellement ce qu’elles ont toujours fait quand elles ont un obstacle : elles repoussent les limites, quitte à se mettre à dos leur propre consommateur. Les réseaux sociaux qui devait permettre de « construire des communautés » et d’interagir avec les publics sont un leurre, un idéal aujourd’hui bien loin qui a laissé place à des marques qui déversent la semence de leur nombril en espérant que cela plaise plutôt que de partir de ce que leurs publics souhaitent.

Le même Scott Cunninghman illustre à quel point les publicitaires scient toujours la branche sur laquelle ils reposent : « notre quête de quelques centimes nous a peut-être coûté quelques dollars en fidélité des consommateurs ».

Saper Vedere

Saper Vedere