Ce jeudi, à l’occasion d’un colloque de l’European Emergency Number Association sur le Public Warning, j’ai pu présenter ma théorie des 6 phases illustrée par le vécu de Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise national (SPF Intérieur). L’occasion était belle de faire un partage de connaissance cumulant l’intérieur et l’extérieur. Ce récit, les prises de position et parallèles sont cependant les miens.

I. Introduction

Si le cycle de crise a été étudié par de multiples chercheurs (Fink, 1986 ; Lagadec, 1991 ; Mitroff, 1994 ; Coombs 2014), il n’y a presque aucune théorie concernant le cycle de vie des réactions à une crise sauf peut-être les 5 (ou 7) stades du deuil d’Elisabeth Kübler — Ross (Kübler-Ross et al, 2014) : choc, déni, colère, tristesse, résignation, acceptation et reconstruction.

Dans le même temps, alors que l’importance de Twitter durant les crises est grandissante (Vieweg, 2010 ; Yates & Paquette, 2011 ; Kelly, 2014), l’état de l’art scientifique se concentre soit sur le sentiment (Thelwall et al, 2011) soit sur l’information (Austin, et al, 2012 ; Castillo, et al., 2011 ; Mendoza et al, 2010) et n’analyse pas le processus complet.

II. Méthodologie

Pour comprendre la manière dont les gens réagissent à une crise sur Twitter, j’ai analysé les conversations sur Twitter en utilisant la théorie enracinée qui est un processus qui consiste à analyser et collecter continuellement des données pour développer des théories en utilisant l’échantillon théorique. (Glaser & Strauss, 1967)

J’ai mené des observations qui peuvent être définies comme « la description systémique d’événements, comportements ou artefacts dans un cadre social choisi pour l’étude » (Marshall & Rossman, 1989), durant les 5 dernières crises avec de lourdes pertes humaines pour identifier le cycle de réaction sur Twitter :

- Les attaques de Charlie Hebdo

- Le crash de la German Wings

- La collision aérienne de la Villa Castelli

- Les attentats de Bruxelles

- Les attaques de Paris et du Bataclan

- L’attentat de Nice

Après ces 6 crises, j’ai atteint l’effet de saturation (Glaser & Strauss, 1967) puisqu’il n’y avait plus de nouvelles théories émergentes des données.

III. Résultats et regards croisés

Il y a 6 phases durant une crise sur Twitter.

1. La phase d’information

Durant cette phase, les gens apprennent l’événement. Les réactions sur les réseaux sociaux sont « neutres ».

Exemple : « Une attaque se déroule à Paris, les médias français annoncent des morts #Paris »

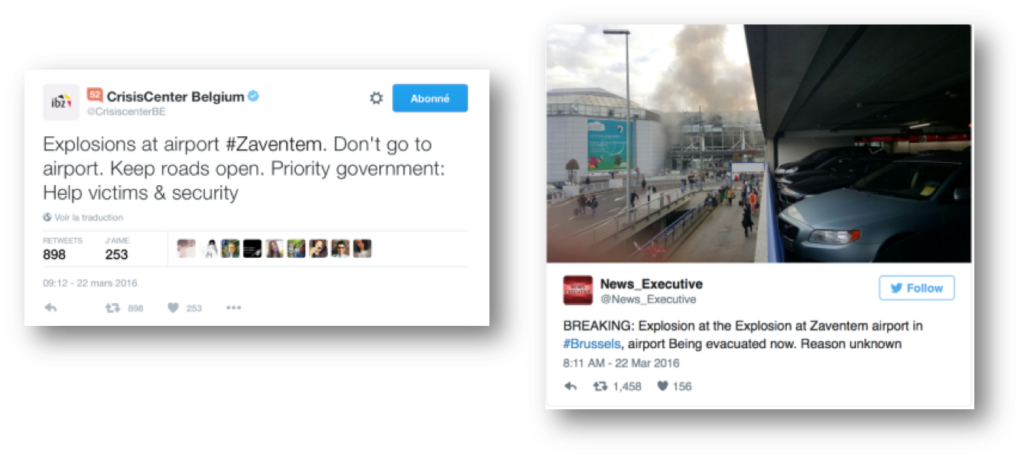

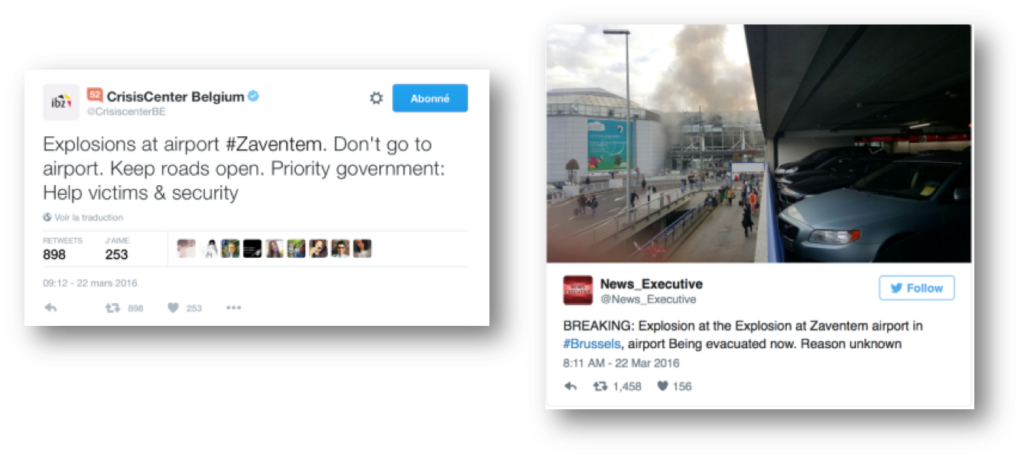

Durant Bruxelles, le tweet du Centre de crise est ainsi parfaitement représentatif du moment :

Durant cette période, les hashtags utilisés vont être : le lieu de l’événement (ex. : #Paris, #Zaventem) ; nom générique de l’événement (ex. : #fusillade, #bombe) ; le nom de l’organisation touchée (ex. : #GermanWings) ; nom du constructeur (#Boeing) ; numéro de série de l’appareil ou du train (#MH370, #4u9525, #SNCF3657)

Du côté du Centre de crise, on est également totalement en phase d’information. Très vite, en tant que porte-parole du Centre de crise, Benoît Ramacker envoie aux principaux porte-paroles des Ministres, autorités et services concernés un message très court (en illustration, des screenshoot de son smartphone) : explosion. information dès que possible. Il y a des morts.

Par la suite, Benoit Ramacker met en place une “communication réflexe”. Envoyée au même groupe de porte-paroles, celle-ci a pour but de donner les premiers “éléments de langage” qui donnent généralement les contours d’une première information en crise basée sur trois messages-clés : we know, we do, we care.

Cette manière de faire sera très bonne puisqu’on voit que dès les premiers instants, les journalistes relaient les messages issus de cette communication réflexe. Les journalistes sont les premiers partenaires dans ce genre de situation.

Il faut ensuite informer du mieux que l’on peut la population sur la marche à suivre tout en donnant des informations dans un contexte où celles-ci manquent. Vers 9h10, les réseaux sociaux sont mis en ordre de marche.

Et les plateformes de réseaux sociaux arrivent également pour aider. Très vite, Twitter prend contact via un « Direct Message », puis par téléphone, avec les communicateurs du Centre de crise en demandant s’il pouvait aider. De son côté, Facebook a mis en place le Safety Check et Google a mis un lien sur sa page principale renvoyant tous les deux vers le site web du Centre de crise ou le numéro d’information 1771.

2. La phase d’émotion

Durant cette phase, les gens vont exprimer leur émotion tels que le déni, le choc, la tristesse, la colère, etc.

Il n’y aura pas de hashtag spécifique durant cette période si ce n’est ceux déjà utilisés ou bien le nom d’une des victimes. On pourrait croire que cette phase est moins porteuse d’information pour les autorités, mais il n’en est rien. Ce qui se passe dehors doit être perçu pour bien communiquer en crise.

Pour avoir une écoute et un regard sur l’extérieur, il faut comprendre la méthodologie en communication de crise nouvellement mise en place par le Centre de crise. Celle-ci a été suivie le 22 mars 2016 et opérationnalisée par près de 40 personnes.

1. L’analyse :

1. L’analyse :

une équipe se charge de faire un monitoring des et d’analyser les informations circulant auprès de la population (in)directement concernée et via les médias traditionnels (tv, radio, presse écrite) ou en ligne (sites web, médias sociaux,…). Cette équipe de veille utilise l’application Trello pour classer et analyser les informations pertinentes recueillies selon 3 catégories : I.B.S.

- Information : quelles sont les informations factuelles circulant ? Identifier les informations diffusées essentiellement par des journalistes et les médias sociaux

- Behavior : quels comportements sont constatés ? Comprendre les comportements et réactions des gens pour agir au mieux.

- Sensemaking : quelle est la perception de la situation ? Faire un monitoring des émotions pour comprendre l’état d’esprit de la population

En complément, des images, plans ou illustrations sont également récoltées dans ce tableau (une image vaut parfois plus que quelques mots).

Au final, cette équipe d’analystes propose des conseils en communication de crise basés uniquement sur ces besoins identifiés.

Panel Trello durant les attentats de Bruxelles

Panel Trello durant les attentats de Bruxelles

L’équipe d’analystes actifs au Centre de crise le 22 mars 2016

L’équipe d’analystes actifs au Centre de crise le 22 mars 2016

2. La stratégie. Une fois que l’information est captée, traitée et dispatchée, elle est transmise au(x) porte-parole(s) et communicateur(s) concerné(s) afin qu’il(s) détermine(nt) la stratégie et les actions de communication de crise basées sur l’analyse effectuée. Ce qui est intéressant et intelligent dans l’organisation du Centre de crise belge quand on la compare aux modèles français où les communicants fonctionnent en silo et sans le moindre pouvoir, c’est qu’au Centre de crise les stratégies et actions sont discutées et validées en deux lieux stratégiques et décisionnels :

- « Cellule stratégique » des porte-paroles. Concrètement, tous les porte-paroles des Ministres, autorités et services concernésétaient réunis dans une même salle pour développer les actions et messages ainsi qu’orchestrer ensemble la communication. Il arrivait ainsi qu’un coup de téléphone arrive à un porte-parole dont le journaliste disait en fin de coup de fil “je vais téléphoner au parquet”. Ce à quoi le porte-parole disait “bah attend, il est juste à côté de moi.”

« Cellule de gestion » des décideurs : une fois le plan de communication, les actions et les messages établis, Benoit Ramacker était en charge de faire monter les propositions au sein de la « Cellule de gestion » qui se chargeait de toutes les décisions dans le cadre de la gestion des attentats.

La stratégie était toujours axée sur la même méthodologie en 4 axes présents dès la communication réflexe :

- – We know :ce que nous savons (factuel)

- – We do :ce que nous faisons actuellement (action)

- – We care :ce dont nous nous soucions (empathie)

- – We will be back :nous reviendrons vers vous (continuité et suivi)

3. L’action. Une fois la stratégie de communication mise en place, il faut la déployer. Pour cela aussi, il y a une équipe dédicacée à cet effet. L’approche est multicanale et s’est appuyée sur 4 piliers: les relations presse, un site web de référence, les médias sociaux et un numéros d’information 1771.

Quelque chose également d’impensable en France, mais les accès aux comptes Twitter et Facebook du Centre de crise ont été donnésaux membres du “Team D5” venu en renfort. Ce « Team D5 » est un réseau de communicants de l’urgence formé il y a quelques années et composé de communicants de différents horizons (responsables de communication de Communes, auprès de Gouverneurs, d’administrations fédérales, de partenaires privés, etc.). Cadrés grâce à des briefings réguliers et des lignes directrices claires, les tweets et posts n’étaient pas à chaque fois relus ni validés hiérarchiquement avant diffusion. L’importance était d’être à l’écoute et d’informer au plus près les internautes. Cela a permis une marge de manœuvre plus importante, et une réactivité à toute épreuve qui ont donné d’excellents résultats. (En un jour : 341 tweets et plus de 100 000 followers impliqués venant de tous les pays)

4. Les effets. Le suivi des effets des communications diffusées repasse ensuite par la team d’analyse afin d’adapter si nécessaire la stratégie et les actions. La boucle est bouclée.

3. La phase de transition

La phase de transition s’explique par la rapidité de la propagation de l’information. Nous ne sommes pas égaux par rapport à la réception de celle-ci. Avons-nous un smartphone ? Avons-nous un métier « passif » ? Toutes ces variables font que nous ne vivons pas la même phase au même moment. On va donc voir les deux précédentes phases se conjuguer alors que de nouvelles informations vont survenir des lieux du direct. (On aura donc de nouveau une phase d’information et peut-être une phase émotionnelle en fonction de la nouvelle information.)

Va également s’opérer un « switch » des hashtags dans les conversations. Le hashtag de la ville devient trop difficile à suivre, et pas forcement toujours pertinent. On migre alors vers une fusion entre la ville et l’énoncé du type d’événement.

Du côté du Centre de crise, on migre d’une communication d’urgence vers une communication auprès des publics non directement touchés. Cette communication en cours de gestion de crise est difficile. Il faut en effet aider chacun à rentrer chez soi calmement, avec des mesures de sécurité renforcées, alors que dès la levée de la mise à l’abri beaucoup de personnes se sont ruées notamment vers les gares pour rentrer chez elles au plus vite, donnant lieu à des images quelque peu paradoxales en pleine menace terroriste.

4. La phase d’organisation

L’information est maintenant répandue. On va observer une phase d’organisation. Les gens vont se structurer et choisir leur hashtag pour communiquer. (Jesuischarlie, PrayforParis, etc.) Les premiers éléments de langages vont éclore tel un consensus collectif social. Les valeurs les plus fortes et les plus répandues vont faire éclore le chemin des conversations. (Souvent ces valeurs sont des codes identitaires du pays)

Pour les attentats de Bruxelles nous avons eu comme hashtag d’organisation :

#PrayForBelgium, #TousEnsemble, #ikwilhelpen

Tandis que les éléments comme la frite, le drapeau belge, etc. seront mobilisés dans les conversations.

Tous les éléments discordants envers ce consensus sont pointés du doigt. Par exemple, durant les attentats de Charlie Hebdo, une des recherches les plus faites sur Twitter était “Charlie Hebdo bien fait”, ce qui montre que les gens recherchaient les éléments discordants. Par ailleurs, on reproche à Amazon de prôner la solidarité, sans toutefois payer ses impôts, etc.

Pour bien comprendre la différence entre phase d’information et phase d’organisation, vous pouvez voir ici les tweets autour de Charlie Hebdo en phase d’information qui montent très vite et disparaissent peu à peu tandis que les tweets avec #JesuisCharlie montent graduellement et se maintiennent dans le temps.

Du côté du Centre de crise, on va également voir cette phase d’organisation avec énormément de personnes qui proposent leur aide et veulent participer. Le Centre de crise soutient cette solidarité en crise et relaye les initiatives qui n’encombrent pas les actions des services de secours.

5. La phase d’intérêt

La phase d’intérêt a deux sens :

– Intérêt dans le sens d’intéressant, c’est à dire des contenus qui vont apporter des détails à l’information ou qui seront connexes à celle-ci. La vidéo du camion, des informations sur ses fréquentations, etc.

– Intérêt dans le sens rapace du terme. On assiste ainsi aux habituels produits dérivés et aux promotions d’ artistes.

Comme tout le monde ne parle que de cela, il faut s’insérer dans ce flux informationnel et en tirant profit. Par exemple, on aura un joueur de piano en face du Bataclan. (On a vu plus itinérant et spontané que le piano) Bruxelles aura également son joueur de violon.

Des marques tentent de profiter de l’événement également en faisant leur publicité. (Comme cette marque qui félicite le Centre de crise, sans manquer de faire sa promotion) Quelqu’un sera très content d’avoir enfin eu son heure de gloire en termes de retweets.

Du côté du Centre de crise, la phase d’intérêt est plus dans la communication bien plus ciblée vers des parties prenantes importantes. Ainsi, il mettra en place un portail web reprenant des informations utiles pour les victimes et leurs proches ainsi que toute personne impliquée (in)directement. Il lancera également une page spécifique, via le site web info-risques.be, avec des conseils concrets en cas d’attentat terroriste.

6. La phase de désorganisation

Durant cette phase, on va observer la formation de communautés qui vont sortir de la majorité. Celles-ci vont se structurer et faire bloc. Ils rejettent la version générale et le mécontentement exprimé par la majorité n’a pas d’effet négatif sur le mouvement. Au contraire, cela le structure et définit son identité.

- Le hashtag PrayForNice est trop religieux

- Je ne suis pas Charlie

En Belgique, on va par exemple avoir des dissensions autour de la politique, ou autour des manifestations puisqu’une manifestation sera organisée par des hooligans ou on va assister à l’arrestation du responsable des droits de l’homme en Belgique.

Du côté du Centre de crise, la désorganisation va se cristalliser autour de communications tout à fait différentes. On va avoir de la communication politique, de la communication des autorités en charge de la sécurité et d’autres en charge du suivi des victimes, avec de multiples porte-parole. Pour le citoyen, cette multiplication des communications autour de différents émetteurs ne sera pas forcément des plus limpides.

Conclusions

La confirmation de la théorie des 6 phases. Cependant celles-ci deviennent de plus en rapides et de moins en moins spontanées. La phase d’organisation et de désorganisation arrive de plus en plus vite parce que les gens sont de plus en plus sensibilisés et habitués. Un parallèle peut être fait avec les États-Unis où cette théorie des 6 phases ne semble pas fonctionner en raison du fait que dès qu’il y a une attaque avec des armes, on en appelle dès les premières minutes à davantage de régulation.

Du côté du centre de crise, on en retient qu’il faut être présent avec les gens et pour les gens.

Du côté du Centre de crise, on en retient qu’il faut être présent avec les gens et pour les gens. Pour les enseignements, on en retire 3 principaux :

- Privilégier la solution à un seul porte-parole au lieu de multiples les émetteurs.

- Prendre davantage en compte la presse étrangère dans la communication.

- Promouvoir davantage la méthode déployée en interne. Il se trouve que le jour des attentats, une formation approfondie sur cette méthode devait être donnée aux membres du Team D5. Ce hasard incroyable a permis à une quinzaine de communicateurs de la TeamD5 d’être présent dès les premières minutes de l’attentat.

Bibliographie

- Austin, L., Fisher Liu, B., & Jin, Y. (2012). How audiences seek out crisis information: Exploring the social-mediated crisis communication model. Journal of Applied Communication Research, 40(2), 188-207.

- Coombs, W. T. (2014). Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding. Sage Publications.

- Fink, S. (1986). Crisis management: Planning for the inevitable. New York, N.Y: American Management Association.

- Glaser, B. & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine.

- Kelly, W. (2014). Social Media: An Effective Tool for Risk and Crisis Communication?.

- Kübler-Ross, E., Kessler, D., & Shriver, M. (2014). On grief and grieving: Finding the

meaning of grief through the five stages of loss. Simon and Schuster.

- Marshall, Catherine & Rossman, Gretchen B. (1989). Designing qualitative research.

Newbury Park, CA: Sage

- Mendoza, M., Poblete, B., & Castillo, C. (2010, July). Twitter Under Crisis: Can we trust

what we RT?. In Proceedings of the first workshop on social media analytics (pp. 71-

79). ACM.

- Mitroff, I. I. (1994). Crisis management and environmentalism: A natural fit.

California Management Review, 36(2), 101.

- Thelwall, M., Buckley, K., & Paltoglou, G. (2011). Sentiment in Twitter events. Journal

of the American Society for Information Science and Technology, 62(2), 406-418.

- Vieweg, S., Hughes, A. L., Starbird, K., & Palen, L. (2010). Microblogging during two natural hazards events: what twitter may contribute to situational awareness. In Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems (pp. 1079- 1088). ACM

Saper Vedere

Saper Vedere