L’affaire Leroy Merlin–Sleeping Giants ainsi que le cas de Shein relancent un débat entre communicants : jusqu’où les marques peuvent-elles se retrouver entraînées dans des batailles politiques qui les dépassent ? En retirant ses publicités d’un média aussi clivant que Frontières, cela a aussitôt déclenché un appel au boycott. Reste une question essentielle : dans la réalité, ce type de boycott constitue-t-il un risque économique sérieux, ou, surtout, une arme symbolique dans des conflits politiques qui dépassent largement les entreprises ?

I. Le boycott, de quoi s’agit-il ?

D’une sanction économique à une arme symbolique

À l’origine, le boycott est une arme de rapport de force très classique : il consiste à assécher une ressource économique afin de faire plier un adversaire. Dans sa version historique, ce sont des États ou des communautés entières qui décident de ne plus acheter les produits d’un pays ou d’un empire, afin de peser sur une décision politique ou coloniale. On est dans une logique quasi militaire : couper les vivres.

Ce que les militants comprennent très vite, c’est que les marques sont beaucoup plus sensibles à la réputation qu’un État : elles vivent dans l’opinion, dépendent de la confiance et investissent massivement dans l’image. On passe à une logique où on ne cherche plus une sanction économique, mais un coût réputationnel en plus de la sanction économique. On “colle” une cause sur une marque pour qu’elle devienne impossible à ignorer.

Les réseaux sociaux arrivent ensuite

Avec les réseaux sociaux, le boycott bascule encore d’un cran : il devient un instrument d’agenda-setting, un moyen de faire passer un sujet à l’agenda médiatique et politique.

Dans de nombreux cas récents, la question n’est pas de savoir si les consommateurs vont vraiment cesser massivement d’acheter. La question est : est-ce que l’appel au boycott va permettre de parler de Gaza, du Qatar, des droits humains, du climat, du féminisme, etc. ? Autrement dit, la campagne vise moins la caisse du magasin que la timeline des médias et des politiques.

Le cas Zara est typique : la campagne “The Jacket” devient un prétexte parfait pour les communautés pro-palestiniennes et certains médias de relier un sujet qui peine à mobiliser l’opinion (Gaza) à un référent universellement connu (une grande marque de fast fashion). La marque n’est pas tant un ennemi structurel qu’un vecteur : elle rend visible une cause, elle donne des images à la polémique, elle permet de transformer un conflit lointain en indignation concrète autour d’un visuel choquant.

Les avantage du boycott

Et au final, pour les militants, cela a de nombreux avantages :

- Ça ne coûte rien : tweet, un hashtag, une pétition en ligne, une vidéo virale suffisent à lancer l’appel. Contrairement à une manifestation physique, il n’y a pas besoin de logistique lourde. C’est ce qu’on appelle le slacktivisme .

- L’objectif n’est pas toujours de faire baisser réellement les ventes, mais de créer un moment de tension publique où la marque est contrainte de se justifier, de s’expliquer, voire de s’aligner. Se faisant, elle rendra la lutte plus visible. Alors que les militants n’ont aucun risque, l’organisation, elle, est en situation de tension publique.

- Il agit comme un rituel d’appartenance : on choisit son camp, on adopte des comportements qui disent “je fais partie de ceux qui résistent”.

II. Alors, c’est efficace ?

Et, heureusement, finalement, que cela ne coûte rien, que l’objectif n’est pas forcément le boycott et qu’il sert de connecteur.

Quelques succès

Car le fait est que la plupart du temps, les boycotts ne donnent pas grand-chose. On peut parler de :

- Outspan (1970-1976 avec -25 % de vente)

- Danone (la croissance des biscuits Danone s’effondre de 6,4 % à 0,4 % en un an ainsi qu’un fort ralentissement des ventes sur les autres produits)

- Les vins français aux USA en 2003 (112 millions de dollars d’exportations perdues pour les producteurs français)

- 2014, Barakacity harcèle M6 pour l’organisation de Pekin Express en Birmanie, ayant un impact certain, comme j’avais indiqué ici.

- #DeleteUber en 2017 avec 200 000 suppressions d’applications en quelques jours et une polémique qui emportera le dirigeant.

- Dolce & Gabbana en Chine (2018) :une campagne jugée raciste à l’égard des Chinois (une femme asiatique essayant de manger une pizza avec des baguettes) entraîne un boycott massif en Chine.

- Récemment, on a eu un cas concernant Carrefour. Fin 2023, dans le climat extrêmement tendu autour de la guerre Israël–Hamas, un Carrefour de Seine-Saint-Denis devient la cible d’une campagne militante pro-palestinienne. La raison : la présence dans les rayons de certains produits israéliens (avocats, dattes, vins), interprétée par des militants locaux comme un “soutien économique à Israël”.

Beaucoup d’échecs

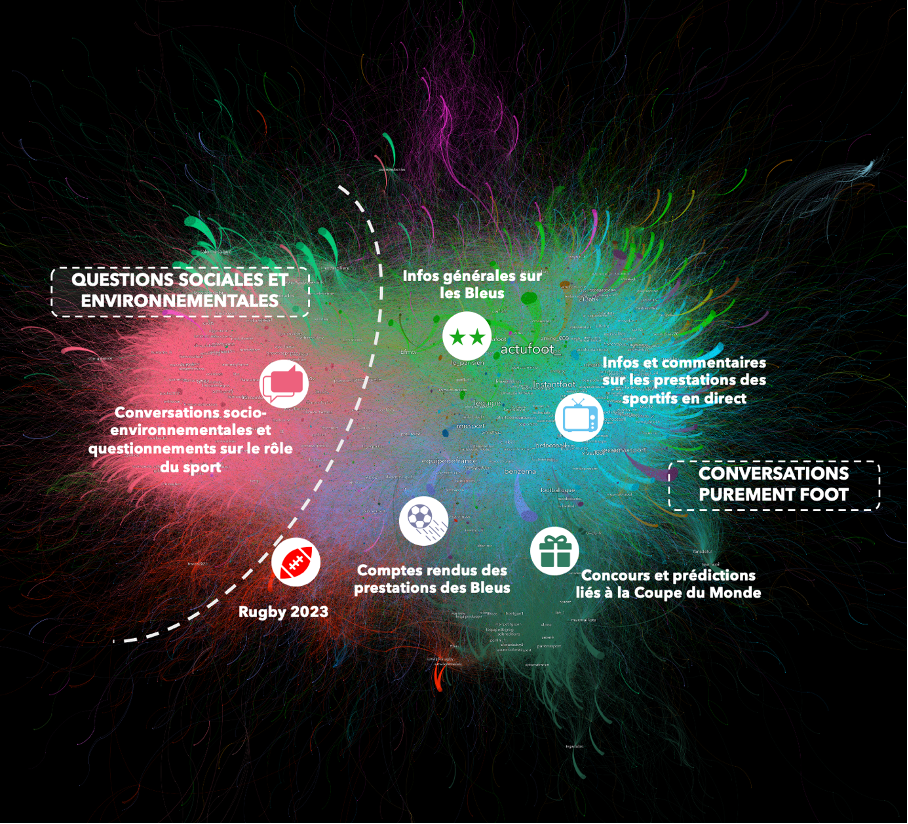

La coupe du monde de foot au Qatar fut un exemple très intéressant puisqu’il y a avait vraiment une différence entre les consommateurs de football et ceux qui parlent de boycott :

On peut aussi mentionner Lactalis, qui a connu une phase compliquée, ainsi que Webedia en 2017 autour de Nadia Daam, où le boycott n’a pas eu d’impact.

Et même quelques buts contre son camp

En 2018, Nike choisit de faire de Colin Kaepernick, le joueur NFL qui s’agenouille contre les violences policières, la figure de sa nouvelle campagne “Believe in something”. Des conservateurs américains lançaient immédiatement un boycott, avec des vidéos de chaussures brûlées à l’appui.

À court terme, la valeur en bourse chute de quelques milliards en 48 heures, des magasins localisés en zones conservatrices constatent une baisse. Mais

- les ventes globales de Nike bondissent (+31 % en 5 jours),

- Les cibles jeunes sont en forte augmentation

Et Sleeping Giants dans tout cela ?

Lors des prises de position de Zemmour sur Cnews vers 2019, pas mal d’organisations vont suivre Sleeping Giants sans impact majeur. (ING, Maif, Groupama, Décathlon) Boulevard Voltaire n’a suscité aucune réaction particulière. Il y a toujours eu des discussions mais pas très importantes.

III. Quels clés de décryptage dans le cadre d’un boycott ?

Un boycott qui fonctionne doit reposer sur une mobilisation large. (un pays, une culture ou autres) Il doit s’inscrire dans le temps. Il doit s’inscrire à la fois de façon numérique et de manière physique. Idéalement, il doit également reposer sur des relais institutionnels (élus, syndicats, etc.) et médiatiques avec une cible bien connue et identifiable, ainsi qu’une tension politique. Il doit s’inscrire dans le temps. La cible doit être facilement substituable sans coût pour le consommateur. (cela doit être facile à remplacer) Elle doit également faire plus mal que le camp idéologique adverse.

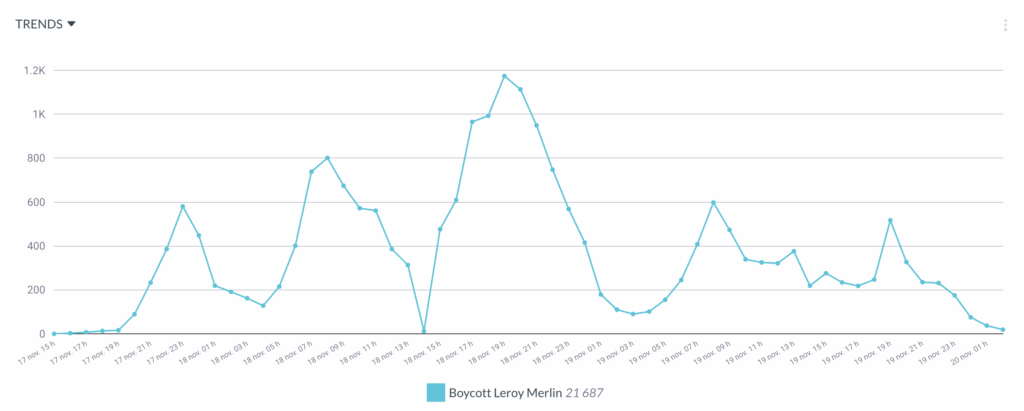

Dans le cas de Leroy Merlin, non seulement il y a très peu de facteurs de succès, mais la volumétrie n’est que de 21 000 tweets (sur le hashtag et l’association avec le mot « boycott »), bien loin des mobilisations d’extrême droite connues. Les pics sont déjà en baisse. Il est donc peu probable qu’il y ait un impact.

Dans le cas de Shein, en réalité, il n’y aucun appel au boycott. La volumétrie est également en forte baisse :

Donc il est peu probable qu’on ait un impact important si ce n’est institutionnel ou si quelque chose perdure ou bouge.

Saper Vedere

Saper Vedere