Dans un environnement où chaque crise devient publique en quelques secondes, où les régulateurs pèsent aussi lourd que les investisseurs, et où la réputation conditionne directement la valeur, peut-on encore conserver des directions de communication et des affaires publiques séparées ? La multiplication des silos, des doublons et des arbitrages coûteux n’affaiblit-elle pas la capacité des entreprises à parler d’une seule voix et à défendre leurs intérêts stratégiques ?

C’est en tout cas le parti pris que nous allons prendre en voulant fusionner ces portefeuilles dans un grand ensemble, en partant d’abord de constats :

I. Des dysfonctionnements d’efficacité

Des affaires publiques sans un balle en poche

Les départements d’affaires publiques ont parfois des enjeux énormes. (Une augmentation de taxe de 2 % peut avoir des répercussions qui se comptent en millions d’euros, une interdiction de produit ou une réglementation énorme faisant des tonnes de paperasses administratives)

Pour autant, le budget alloué à leur mission est à la hauteur du budget d' »aides au développement » de l’administration Trump. C’est à peine si l’achat d’un bic ne doit pas passer par le département achat tandis que l’achat d’un logiciel d’une centaine d’euros demande un comité Théodule qui prendra sa décision après s’être réuni 4 fois avec tous les adhérents et tous les membres.

À ces budgets faméliques s’ajoutent aussi des équipes resserrées avec des compétences qui sont aujourd’hui quelque peu trop limitées par rapport au périmètre de leurs enjeux. (Pas de compétences en communication, influence et réseaux sociaux)

Le recrutement de personnes ou d’agences pour des logiques de carnet d’adresses n’aide également pas à se déployer opérationnellement, car un carnet d’adresses, même s’il rassure les dirigeants, ne fournit pas un management efficace ni une vision business et non politique, préalable à positionner adéquatement les missions d’affaires publiques pour les dirigeants.

Des départements communication qui sont de véritables foutoirs

À côté de cela, on a des départements de communication qui font face à un héritage d’équipes silotées et mal organisées. La faute à une professionnalisation des métiers de la communication et puis à l’arrivée des réseaux sociaux qui nécessitaient des compétences très spécifiques. Mais on se retrouve donc aujourd’hui avec des équipes silotées par métiers (Presse, réseaux sociaux, événementiel, graphisme), ce qui n’a aujourd’hui aucun sens , ce qui multiplie le travail effectué et ce qui conduit à une perte d’efficacité générale. Les réseaux sociaux imposent l’intégration plutôt que la segmentation :

- Les mêmes contenus doivent être pensés en transversal (presse, interne, réseaux sociaux), pas en silo.

- Une publication d’un politique peut déclencher une crise institutionnelle nécessitant la réaction des affaires publiques, de la communication et de la RSE.

- Une campagne sur Instagram ou TikTok ne peut pas être déconnectée de la stratégie globale

Paradoxalement, ce sont les entreprises ou secteurs qui avaient des principes de « vivons heureux, restons cachés » qui ont aujourd’hui les structures d’équipe les plus adaptées, dans la mesure où ils ont construit très tardivement leur approche en la matière. Cela dit, elles restent quand même avec des équipes encore trop restreintes par rapport aux enjeux, car la création de leur périmètre n’est encore que tout récente.

La RSE, ce cache-misère qu’on refourgue là où quelqu’un veut bien l’accepter

Quant à la RSE, cela reste encore aujourd’hui uniquement un rapport à faire, des labels ou ISO à collectionner, et celle-ci se retrouve à des endroits toujours différents en fonction des organisations (finances, RH, communication…). Après un effet de mode, la RSE redevient subalterne dans les plans et dans les priorités.

II. Pourquoi le faire ?

Au final, on se retrouve donc avec des départements qui auraient, de façon cumulée, un budget bien plus important, des missions à très haute valeur ajoutée et un poids au sein des comités de direction. Tout cela englobant ce que j’avais appelé la création d’un portefeuille unique, gérant les « 3 extras » : extra-financiers, extra-légaux et extra-réputationnels. Ce grand ensemble est nécessaire parce que :

- Les parties prenantes ne différencient pas entre une information reçue via un média, un réseau social ou une prise de position publique : elles perçoivent une voix unique. D’où l’enjeu d’ailleurs de rendre l’organisation polyphonique pour se dispatcher les prises de parole en fonction des sujets.

- Dans un monde interconnecté où tout va vite et où tout est visible, il y a la nécessité d’un seul récit corporate : la communication, les affaires publiques et la RSE portent toutes le positionnement de l’entreprise envers ses différentes parties prenantes (médias, pouvoirs publics, salariés, ONG, investisseurs…). Les maintenir séparées peut générer des dissonances, alors que la fusion permet une narration unifiée.

- On manipule les mêmes objets. La redondance des tâches est énorme : chaque métier refait une partie du travail (veille, éléments de langage, crise, etc.). Cela rend la réactivité accrue face aux contextes de crise.

- Il faut finir les concurrences non productives de sens pour l’organisation (bataille entre external affairs et communication, entre presse et réseaux sociaux, etc.) au profit d’un hub central où chacun grâce à sa compétence exerce son rôle sous l’égide d’un chef d’orchestre. Affaires publiques et communication cherchent toutes les deux à influencer l’environnement, l’une via les décideurs publics, l’autre via l’opinion et les médias. En étant intégrées, elles peuvent coordonner leurs messages et éviter les contradictions. La RSE renforce la crédibilité des messages. Une communication sans preuves, ça n’est que de la bouillie de “greenwashing”. Mais une RSE sans relais communicationnels perd totalement de sa portée et de son influence.

- Ça permet d’économiser du budget général là où il y a besoin d’impact pour s’outiller aux nouveaux outils, à l’intelligence artificielle et pour financer la recherche de l’impact.

III. Qu’est-ce que cela nécessite ?

Les gains sont donc évidents. Cependant, les choses à mettre en œuvre sont très complexes, et nous accompagnons beaucoup de structures vers ce chemin dans la mesure où c’est le chemin que notre cabinet a réalisé et tente de réaliser chaque jour, que le chaos politique ambiant nous rend difficile.

Il faut faire fi des combats politiques internes

Qui souhaite prendre ce hub en portefeuille ? Comment recomposer son équipe pour qu’elle corresponde à son image et soit efficace ? C’est le premier préambule. Ce sont généralement les organisations les plus avancées dans la communication qui ont la dette organisationnelle la plus importante, rendant impossibles un nouvel organigramme et de nouvelles fiches de poste. Parfois elles ont mis de nombreuses années à se défier du marketing pour ne pas vouloir revoir une telle situation se reproposer devant eux. Parfois la solution la plus simple est de prendre un projet pilote qui tente de dessiner les flux de collaboration, le tout piloter par une personne qui est chargée de ce projet. Il faut repenser le logiciel.

Il faut repenser le logiciel

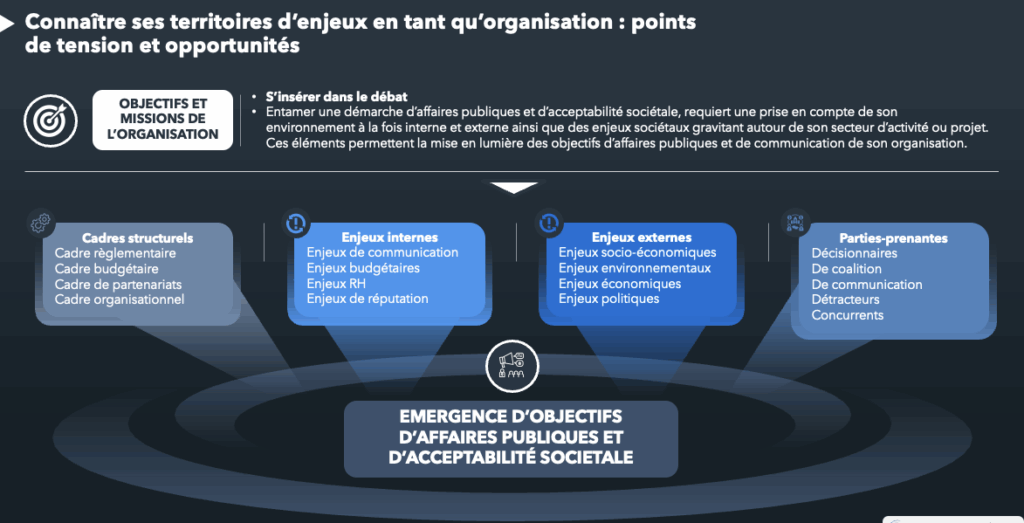

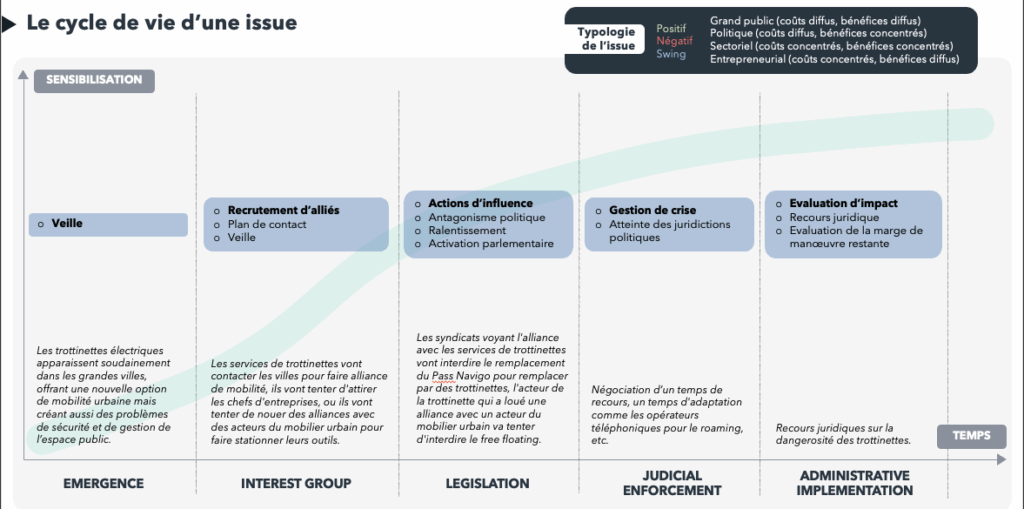

La partie que nous avons la plus développée chez Saper Vedere : reconfigurer le logiciel, les théories et les matrices pour faire en sorte que tous ces métiers comprennent quelle est leur partition. Montrer en quoi évolue le concept de parties prenantes, par exemple :

Remettre de l’ordre sur les prestations autour des concepts de problématique :

Il faut repenser la méthode

Aligner les personnes sur un objectif. De nos jours, j’ai l’impression que les objectifs ont complètement disparu des organisations. Lorsque je questionne l’objectif, on me répond que personne n’en a fixé. Or, dès la minute où l’objectif est établi : tout devient très clair et tout le monde s’aligne. Chacun sait quelle partition il peut jouer au service d’un grand orchestre.

Pour ce faire et bien montrer où doivent être les priorités, on a ainsi mis en place une méthodologie d’audit sociétal depuis plus d’un an qui scanne tous les actifs sociétaux d’une organisation pour définir la priorité de l’année et objectiver tout cela. Celle-ci produit des résultats tels qu’on en avait rarement vu dans l’onboarding de nos clients car on sait en quoi nous pouvons être utiles à l’organisation tout entière sans vendre des bonbons magiques que les plateformes nous fournissent. Un like n’a jamais permis de vivre., une opportunité commerciale qui nait d’un like, oui.

Il faut repenser les indicateurs

Trop souvent, les indicateurs se limitent à mesurer une activité plutôt qu’un impact réel. (Nombre de rendez-vous, engagement, nombre de publications, etc.) Il faut alors trouver, au plus proche des besoins de l’organisation, des indicateurs de résultat, tandis que les indicateurs de performance sont reliés aux moyens choisis pour atteindre le résultat.

Si l’indicateur de performance est bon, mais que le résultat ne l’est pas, cela serait finalement la preuve ultime qu’il faut changer de méthode.

Cette notion d’indicateurs plus tangibles permettra de mieux dialoguer avec les dirigeants et d’être au cœur de la stratégie de croissance de l’organisation.

Bref, vous l’aurez compris, contrairement au titre provocateur de cet article, cette mutation sera lente. Le chemin est déjà en cours. Les directeurs de la communication s’attellent déjà à plus de portefeuilles dans les champs corporate, les directeurs des affaires publiques évoluent et grandissent en compétences. Et les meilleurs d’entre eux deviendront ces Chief Corporate Affairs Officer ou tous autres noms que LinkedIn leur donnera.

Saper Vedere

Saper Vedere