Comme vous le savez, j’ai accès à deux panels de journalistes et médias français/belges francophones. L’occasion donc de comparer les pratiques et les usages entre les deux pays et surtout de voir comment les journalistes d’un pays étranger font pour couvrir un événement se déroulant tard et au loin.

I. Le fil de l’information

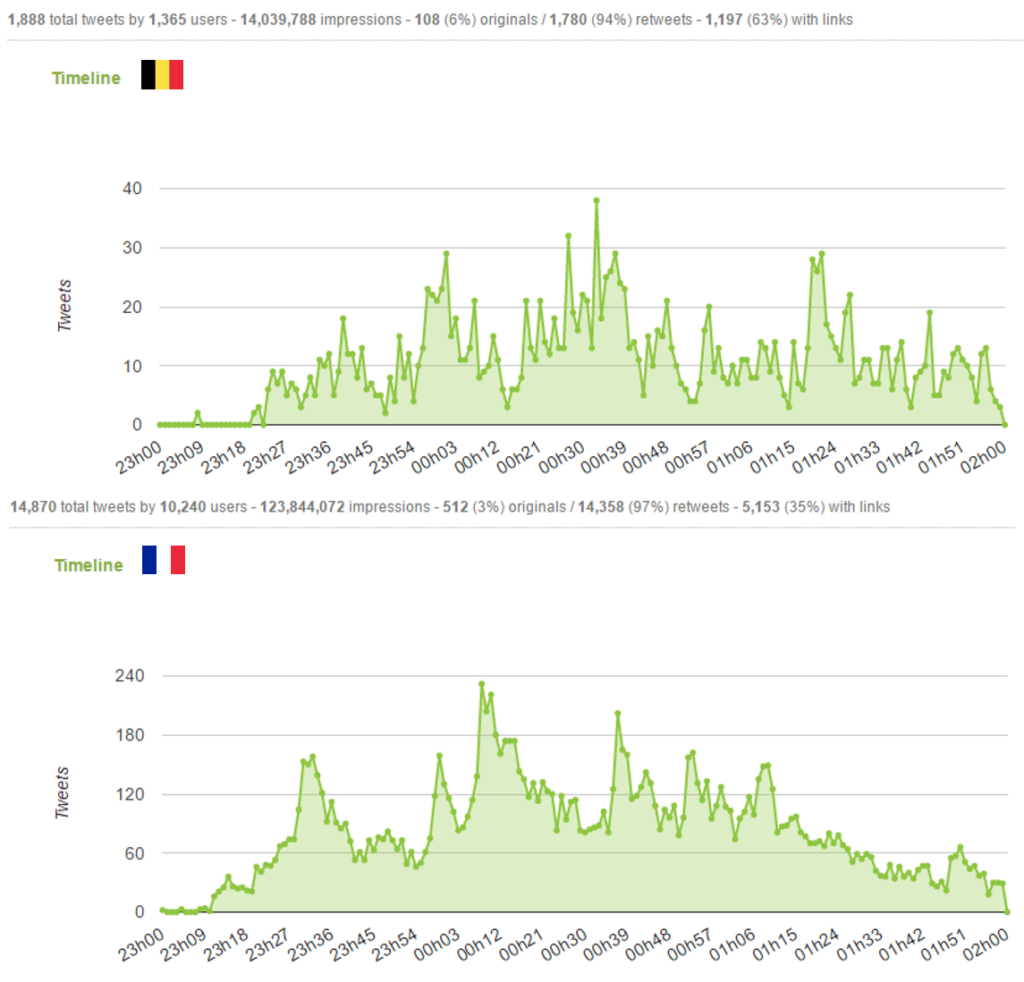

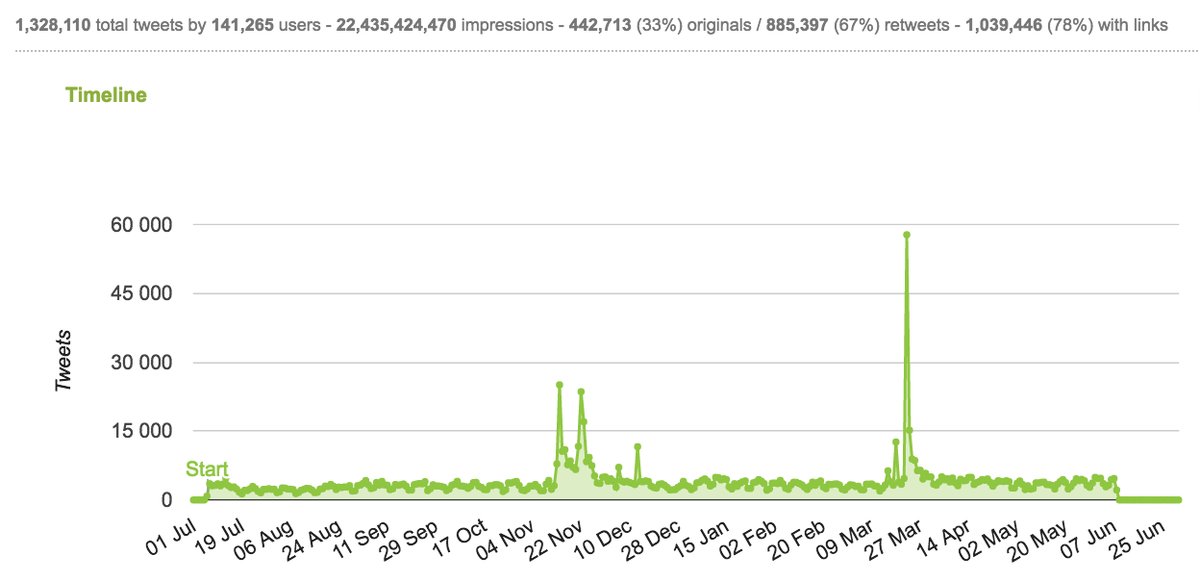

La Belgique a un temps de latence dans les débuts de l’affaire. Assez logique vu la séparation kilométrique. Mention spéciale à Johanne Montay qui était la première journaliste vers 23h09 bien avant les autres. Cela s’explique notamment par le fait qu’elle suit le compte Visov qui répercutait dès les premiers moments les tweets autour de l’histoire. Les pics ne correspondent pas aux mêmes moments, car la chronologie est dictée par le rythme des publications dans les médias.

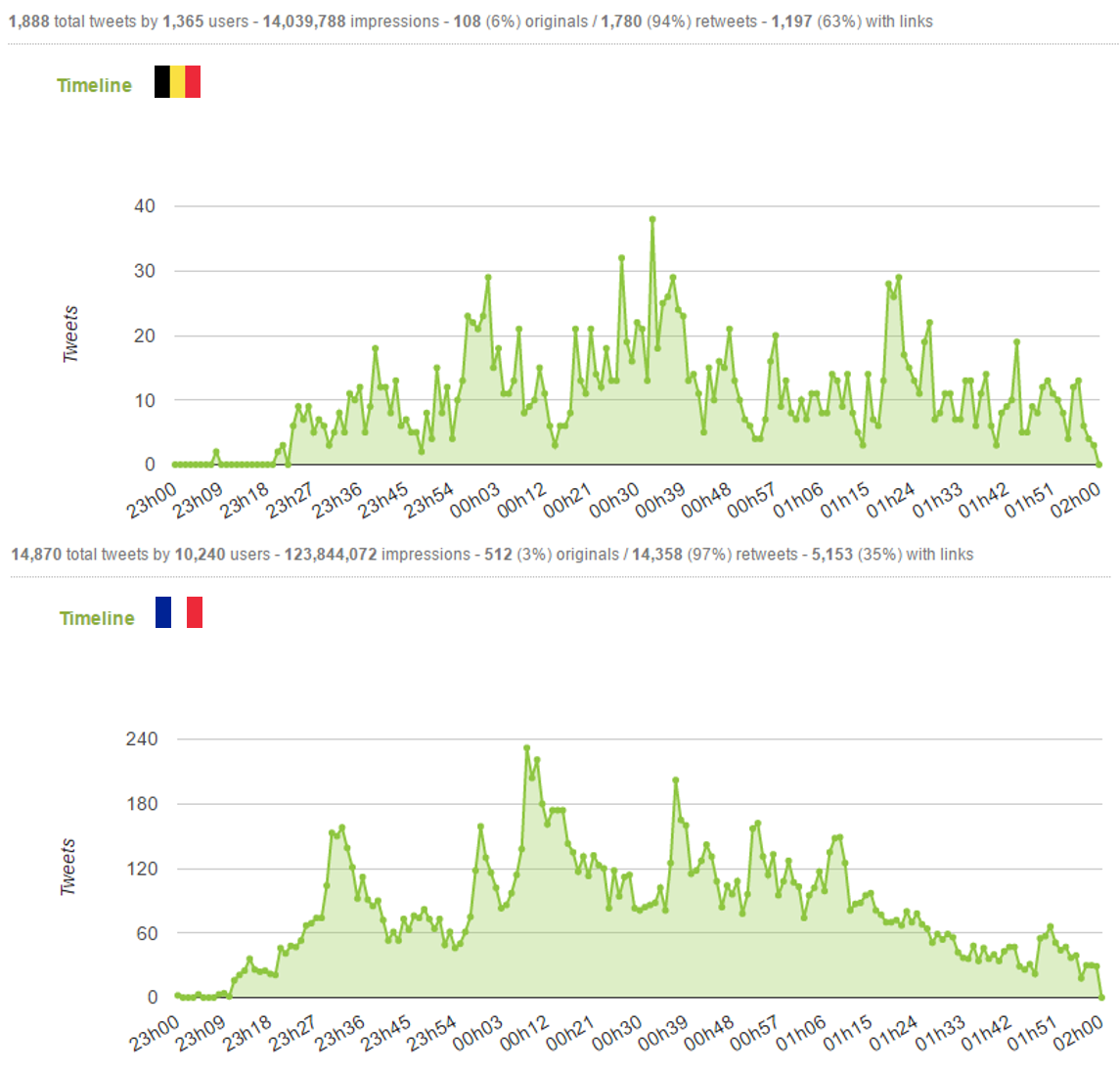

II. La répartition des hashtags

Dans les deux cas, le hashtag Nice est en première position. C’est une habitude des médias de catégoriser l’information selon la ville où cela se déroule. Des bots Twitter répercutent ainsi chaque information de ville. Le hashtag #Flash est par contre une spécificité belge qui ne se retrouve pas du tout en France, où les dépêches AFP font mouche.

III. La répartition des expressions

Sans surprise Nice est dans les deux pays l’expression la plus tweetée. Les expressions sont plus issues des titres des articles pour la Belgique, et des dépêches de l’AFP pour la France.

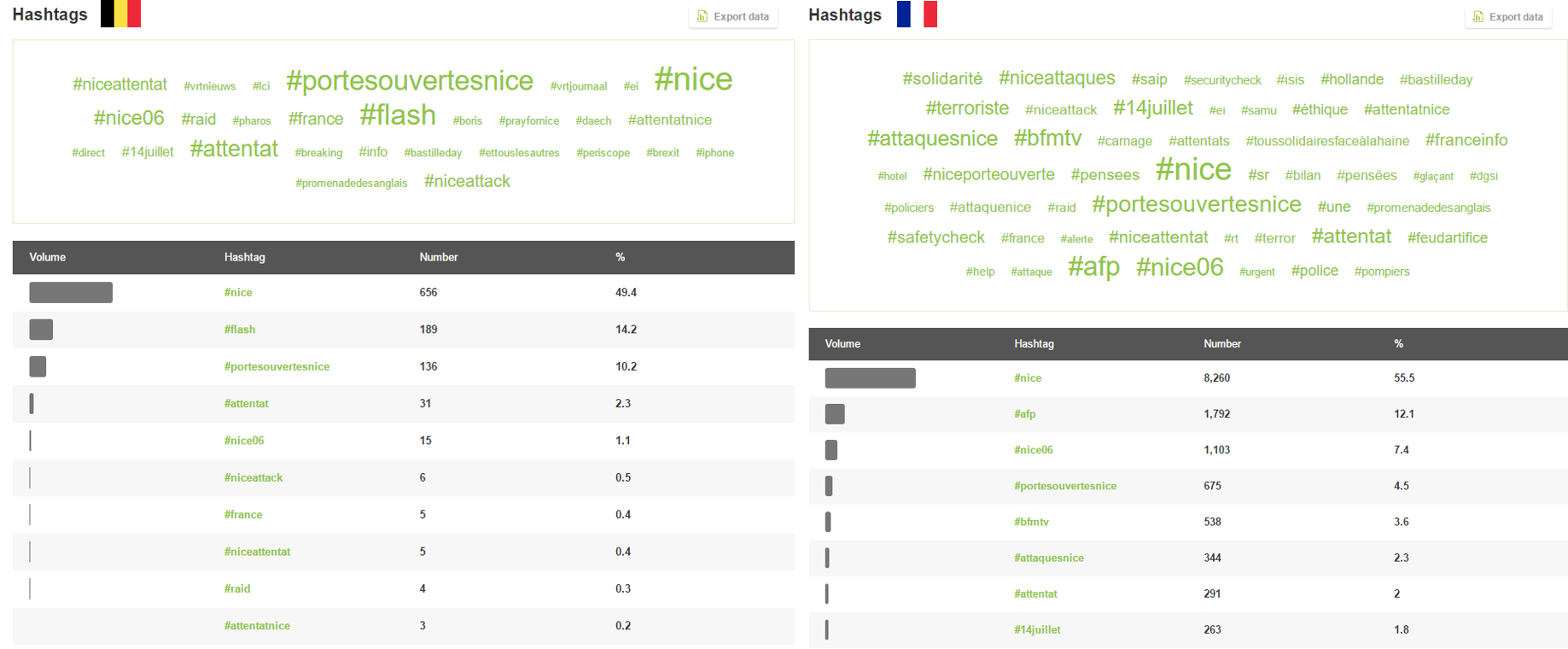

IV. Types de contenu

La différence est éloquente et flagrante : les journalistes et médias belges ne postent quasiment pas d’images et de vidéo. Assez logique dans la mesure où ils ne sont pas sur place pour ce faire. Reste que de la photo ou vidéo éditorialisée par des journalistes auraient pu être possibles.

V. Les domaines les plus partagés

Dans les deux cas, la presse populaire émerge, même si en Belgique, Le Soir est un mastodonte indétrônable qui capitalise presque tous les partages.

VI. Les tweets les plus partagés

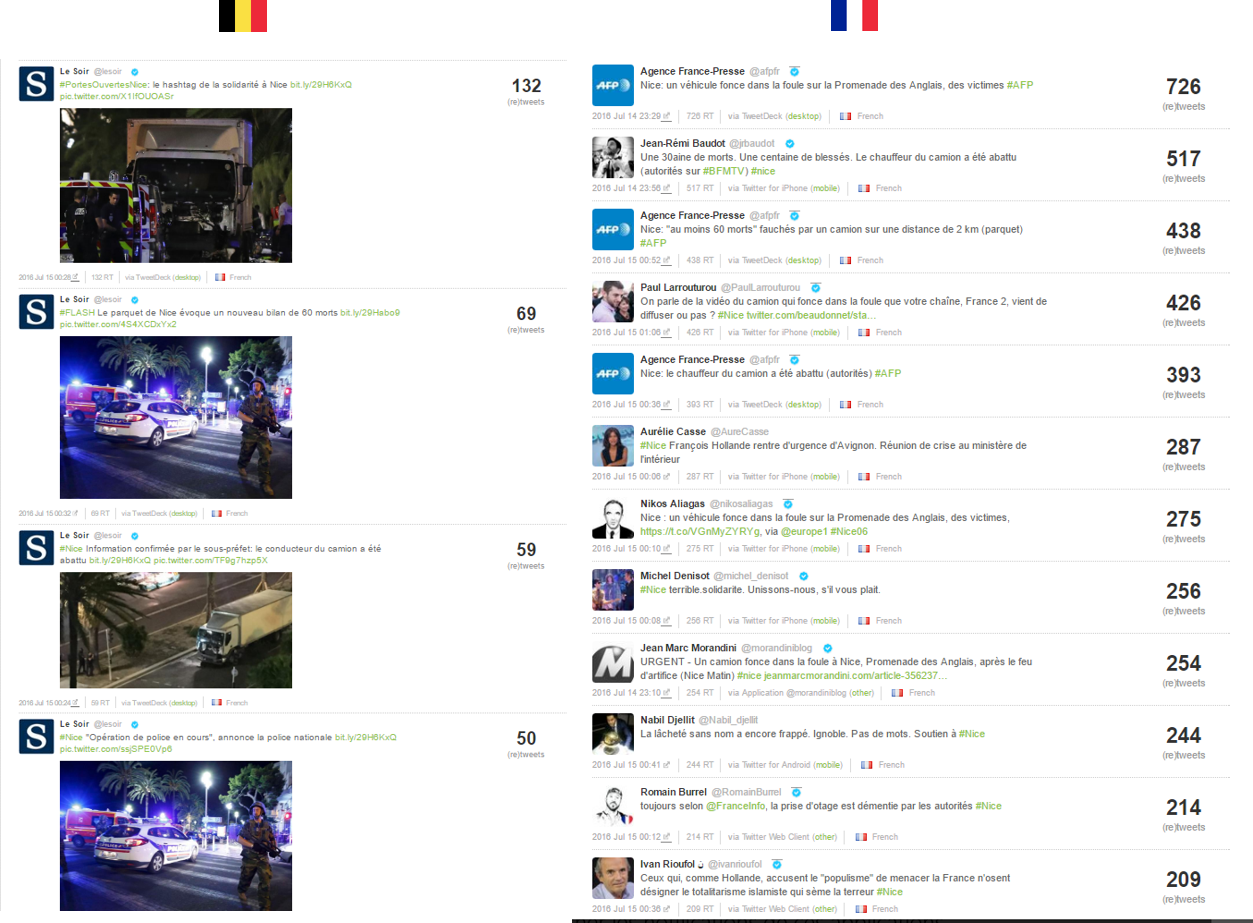

En Belgique, monopole du Soir qui capte absolument tout. La différence avec la France est à ce titre assez forte dans le sens où les tweets les plus partagés ne comportent aucune photographie. Priorité à l’information et au titre, et à la très bonne place d’AFP.

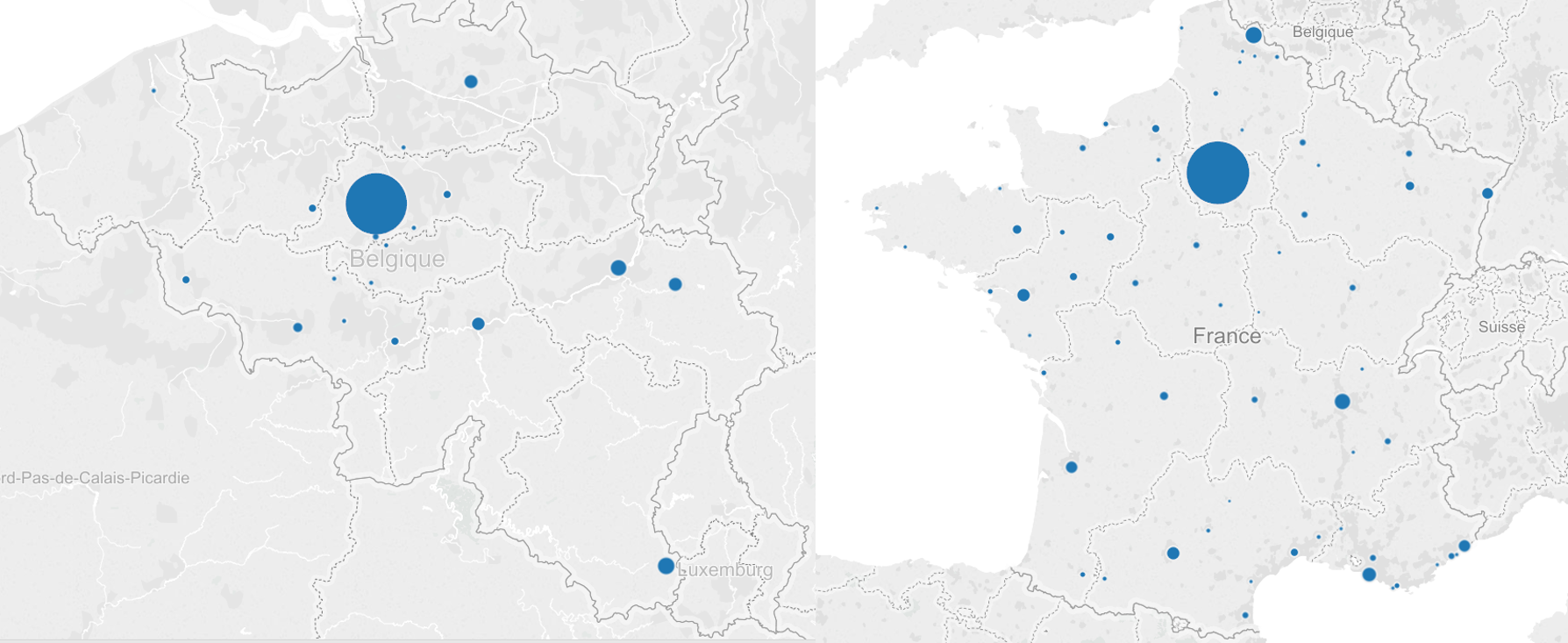

VII. Les lieux de publications

Dans les deux pays, et assez logiquement, la concentration des tweets de journaliste et de médias se situe à la capitale. Dans la propagation en Belgique, on voit la part importante du Soir, et une relative étonnante absence des médias français.

En France, NiceMatin est devant, en même temps que les chaînes d’information en continu, mais la presse populaire émerge par la suite :

Conclusions : loi du mort-kilomètre, journalistes-Twitter et concentration des journalistes dans les capitales

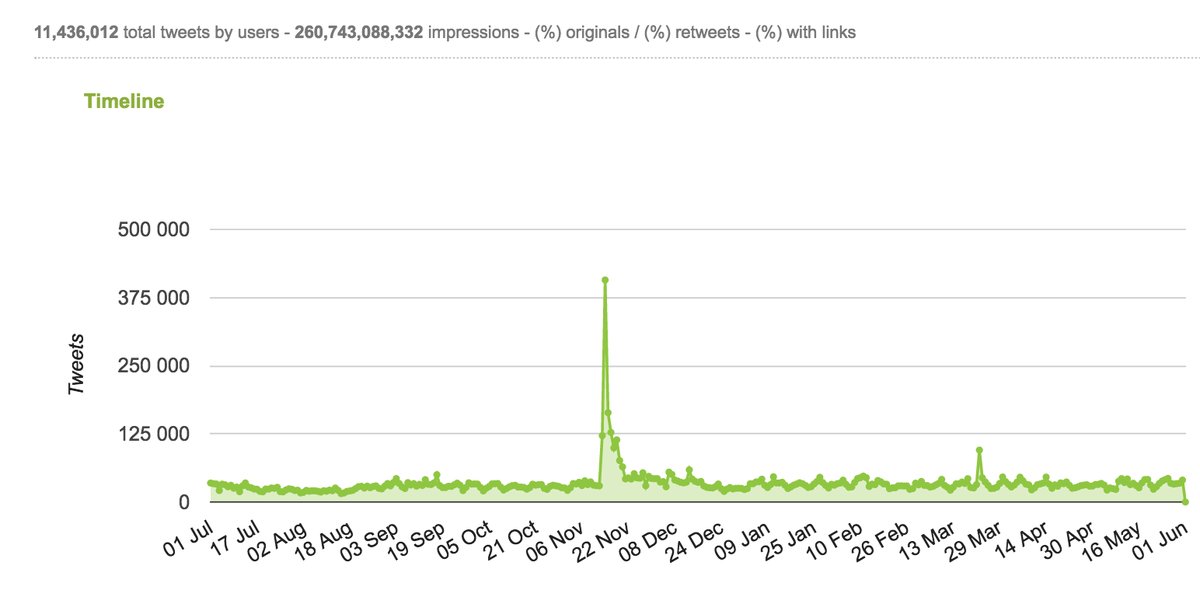

Confirmation qu’il y a bien la loi du mort kilomètre, encore plus accentué par l’heure tardive et la période estivale. Ainsi pour les médias belges, l’attentat de Bruxelles avait concentré bien plus de tweets que les attentats français :

Alors qu’en France, la Belgique avait nettement moins passionné les foules :

La répartition des contenus vidéo et image montre également le fait que le journaliste belge ne répercute pas d’images et de vidéo dans le flux. À noter pour être parfaitement complet qu’aucun journaliste n’ait publié de lui-même des photographies et vidéos de cadavres ou autres images sensibles. (Ney n’étant pas considéré comme journaliste dans le panel)

Enfin, les événements se passant loin de Paris et Bruxelles sont moins couverts par des journalistes de terrain. Il faut aller reposer sur des free-lance ou des contacts régionaux. Cela peut avoir son importance dans le traitement des rumeurs, ou même dans le traitement des attentats lui-même. (Cela pourrait expliquer le fiasco de France Télévisions.)

Saper Vedere

Saper Vedere